作为一名文化特派员,这个暑期最让我欣慰的事,便是以文化为纽带,联动上城区社区学院的诸多资源,带孩子们一步步走进传统服饰文化的鲜活世界——从面料市场里探寻宋锦的秘密,到昆龙童装市场里当“小小设计师”,再到社区课堂里把非遗做成手边的小物件。三场活动串联起的,不仅是一段段有趣的体验,更是一颗颗传统文化种子的悄然萌发。

市场里的“面料课”:让宋锦从“书本”走到指尖

在四季青面料市场的传统面料展厅里,我成了孩子们的“非遗讲解员”,带她们开启一场专属的“宋锦探秘之旅”。书本上的文字终究隔着距离,而在这里,孩子们能亲手触摸宋锦的细腻质地——指尖划过经纬交织的纹路,能清晰感受到传统工艺的温润;凑近观察面料上的图案,缠枝纹的连绵、宝相花的繁复都一目了然。我指着面料上的纹样慢慢讲解:“大家看这缠枝纹,一圈圈缠绕不断,古人觉得它象征着生生不息的生命力。”从纹样的造型特点,到色彩搭配里藏的历史讲究,再到背后的文化寓意,我把“高冷”的非遗知识拆成一个个小故事,原本抽象的宋锦突然变得可知可感。孩子们听得格外认真,不时举起小手提问,眼里满是对传统面料的好奇与兴趣。

沉浸式研学过后,我又组织大家开展宋锦面料裱画活动。孩子们小心翼翼地拿起宋锦面料,按照步骤搭配、固定,将一块块带有传统纹样的面料,慢慢变成一幅幅精致的工艺作品。制作过程中,他们对宋锦的质感、纹样有了更真切的感知;当亲手完成的作品摆在眼前时,每个人脸上都洋溢着满满的自豪。

“你们看!我这幅用的是八达晕纹,老师说它寓意四通八达!”一个孩子举着作品跟同伴分享。另一个孩子笑着接过话:“我的更好看,我选了宝相花纹,代表吉祥平安,我要把它送给妈妈!”此起彼伏的交流声里,宋锦的美与意,就这样悄悄住进了孩子们心里。

童装市场的“设计课”:让传统美学住进孩子心里

暑期研学的第二站,我带着孩子们走进了昆龙童装市场。这里不只有现成的传统服饰可赏,更藏着让孩子们亲手“创造”传统美的契机。活动从一场沉浸式传统服饰参观开始。当一件件汉服、马面裙、襦裙展现在眼前时,孩子们瞬间被吸引:“哇,这件衣服的袖子好漂亮!”“这个领子的样式我好喜欢!”此起彼伏的赞叹声,也点燃了我讲解的热情。我借着市场里的服饰展品,向孩子们介绍马面裙的褶裥工艺、襦裙的款式特点,讲解旗袍的经典版型与不同样式的盘扣美学;还让孩子们亲手穿戴传统服饰,在触摸面料、感受形制的过程中,慢慢读懂传统服饰背后的文化内涵。

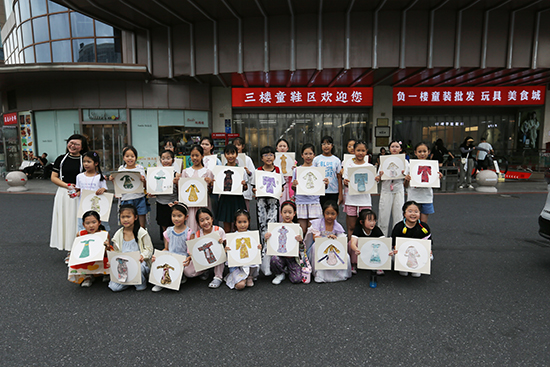

沉浸式感受过后,“小小设计师”体验活动正式开启。孩子们挑选出自己喜欢的面料,拿起画笔勾勒旗袍的领口、汉服的衣袖,认真投入到传统服饰的设计与创作中。看着她们专注的模样,我忽然意识到:传统服饰从不是博物馆里尘封的“老物件”,而是能被孩子们装进设计稿、融入日常生活的鲜活之美。

当一幅幅充满童趣的精美服饰设计图在孩子们手中完成时,传统服饰美学也真正走进了他们的心里。这场从“了解文化”到“创造文化”的研学活动,不仅让孩子们亲近了传统,更在无形中激发了他们对传统服饰的兴趣与创造力。

社区里的“手工课”:让宋锦文化“活”在生活里

为了让传统服饰文化持续陪伴青少年的暑期时光,我将“宋锦匠心手工课”搬进了江汀社区——把四季青面料市场的宋锦边角料变废为宝,化作触手可及的手工材料,让文化体验延伸到孩子们的家门口。课堂上,我先向孩子们介绍宋锦复杂的织造工艺与珍贵的非遗价值,让大家对这份传统技艺有了初步认知。随后,手工制作环节正式开始,我手把手教孩子们做宋锦发簪:穿针引线固定宋锦面料、小心翼翼修剪多余边角、搭配小巧的装饰配件……孩子们全神贯注地跟着步骤操作,指尖翻飞间,原本零散的宋锦面料,渐渐变成了一支支精致可爱的发簪。“这是我自己做的宋锦发簪!以后扎头发就能用,还能跟同学讲宋锦的故事呢!”拿着亲手完成的作品,孩子们脸上满是成就感。一旁的家长也纷纷点赞:“这样的活动太有意义了,既让孩子学到了传统文化,又锻炼了动手能力!”

这些活动串联起的不仅是孩子们的暑期乐趣,更在他们心中悄然播下了传统文化的种子。而我作为文化特派员,也始终在践行使命:让传统服饰文化走出典籍、走进生活,让孩子们真正触摸到非遗的温度,感受到传统之美。

这个暑期,我以“沉浸式体验+文化传承”为核心,深耕市场资源、联动社区阵地,让传统服饰文化在青少年心中种下萌发的种子。看着孩子们灿烂的笑容,我忽然明白,作为文化特派员,我的工作就像在“搭桥”:一边连着古老厚重的传统服饰文化,一边连着对世界充满好奇心的孩子。从市场里的面料研学,到动手设计传统服饰,再到社区里的宋锦手工创作,这些活动一步步让传统服饰文化从书本上的“知识”,变成可触摸的“体验”,再从难忘的“体验”,沉淀为心底的“热爱”。

接下来,我也会聚焦需求,从“深化体验”与“拓宽影响”两方面持续发力,一方面,会继续深挖本地文化资源,把“市场研学”和“社区课堂”做得更有层次感;另一方面推动“家校社”联动,把文化传承延伸到生活里,让传统服饰文化的根扎得更深、传得更远。(上城区文化特派员 张西琴)